黒覆面の男にレイプされた中年女性が味わう快楽の化学変化

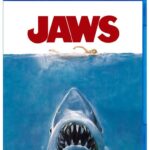

エル ELLE (2016年 ポール・バーホーベン監督)

本作の予告編を見たとき、ストーカー映画だと思った。中年女性が暴行されたあげく、犯人から嫌がらせを受ける物語なのだと。ところが実際に見てみると全然違う。描かれているのは女の情念といえるだろう。監督は「氷の微笑」(1992年)のポール・バーホーベンだ。

主役を演じたイザベル・ユペールは1953年生まれ。本作の公開時は63歳で、ゴールデングローブ賞主演女優賞や全米映画批評家協会賞主演女優賞など数々の賞に輝いた。レイプの映画でよくぞ頑張ってくれた。

ミシェル(ユペール)は離婚歴のあるゲーム開発会社の社長。大きな屋敷に一人で住み、実は親友であるアンナ(アンヌ・コンシニ)の夫ロベール(クリスチャン・ベルケル)と不倫関係にある。そのミシェルが自宅で暴漢にレイプされた。犯人は大柄な男で、黒い覆面で顔を隠していきなり背後から襲ってきた。抵抗する彼女の顔を何度も殴りつける荒々しさ。ミシェルは被害者だが、警察に届けるつもりはない。というのも彼女の父ルブランが大量殺人事件の犯人として服役中のため、警察を信用していないからだ。彼女はからしスプレーを買って自分で身を守る手段を講じる。ただ、離婚した元夫のリシャール(シャルル・ベルラン)とアンナ夫妻にはレイプされた事実を打ち明ける。

息子のヴァンサン(ジョナ・ブロケ)はどこか頼りない青年で、胸に別の男の名前のタトゥーを入れたジョジーという女と同棲。ジョジーは気の強い性格で人前でヴァンサンを怒鳴りつける。もちろんミシェルとぶつかってばかりだ。ジョジーが生んだ子供の肌が褐色のためミシェルは呆れるが、ヴァンサンはそうした不自然さに気づかない。そのことがさらにミシェルとヴァンサン母子の溝を深める。ミシェルは向かいに住むパトリック(ロラン・ラフィット)とレベッカの若夫婦を気に入っており、パトリックに興味を抱いている。

そんな折、ミシェルがレイプされる映像が社内のパソコンに一斉送信された。彼女は若い社員に犯人を捜すよう内密に依頼する。そうした中、またしてもあの覆面男が屋敷に侵入してミシェルを犯そうとする。必死で抵抗するミシェルは相手のマスクに手をかけるのだった……。

本作を一言で表すなら、幼いころに父親の異常犯罪を目撃してトラウマを引きずる女性が性欲と葛藤する物語。ただ、ストーリーには幾重もの話が盛り込まれている。ミシェルはロベールと浮気中で会社の事務室でも行為を行う。気弱な息子は恋人に反論できず、ミシェルはその凡庸ぶりに苛立ちを覚えている。元夫のリシャールは仕事もカネもないくせに若いヨガインストラクターにご執心だ。これに嫌がらせ映像の犯人捜し、ミシェルの老母イレーヌの若い男との結婚話などが絡んでいく。

ミシェルはパトリックに惹かれていく。彼が荷物の積み下ろしをしている姿を双眼鏡で盗み見しては自慰にふけるのだ。夫妻をパーティーに招いた際はテーブルの下で靴を脱ぎ、足をパトリックの股間に絡める。それまで親友の夫との密か事という背徳的な情事を楽しんでいた女の心と体が化学変化を起こしたことになる。その原因はあのレイプ事件だ。レイプ魔へのシンパシーといえるかもしれない。

こうした人間の原罪ともいえる欲望の衝突を、映画は入り組んだ人間関係を通して追究する。ただし話は分かりやすく、結末の落ちも秀逸だ。筆者は見終わったときマイルス・デイビスの「死刑台のエレベーター」を聴きたくなった。

見どころは地下室でのセックス。男がペニスを抜いたあともミシェルは股間を押さえ、床の上で身悶えしながら、終わりのないエクスタシーに悦楽の咆哮を上げる。まさに熱演。このミシェルの姿態こそが本作のテーマを語っている。

この映画を見終えた日本の若者の中には「何が言いたいのか分からない」と拒絶反応を示す人もいるが、欧州人はこうした性欲のミステリー映画を好む。共感し、支持する。ハリウッド映画に飼いならされた若者には分かりにくいかもしれない。

ネタバレ注意

本作のストーリーの意外性はレイプ犯が実は隣人のパトリックだったということだが、それ以上に衝撃的なのがミシェルがいつしか彼の過剰なまでに暴力的な強姦行為を容認し、渇望するようになることだ。彼女はレイプを思い返す場面などで再三にわたって微妙な笑みを浮かべる。唇がかすかに動く程度だが、そこにはレイプへの嫌悪というより、レイプの中に何かしら甘美なものを思い描いているかの風情が漂っている。パトリックとの荒々しいセックスに酔っているのだ。おそらくそれは最初のレイプの時点で彼女の中に芽生えた情動だろう。「被レイプ願望」と呼んでもいいかもしれない。もともとミシェルの中に存在したが、封印されてきた。それがレイプという事実で解き放たれて萌芽となり、情動として開花した。だからロベールとのセックスでは飽き足りなくなり、一方的に別れを切り出したのだ。

そのことを物語るためにパトリックとリシャールの対比が埋め込まれている。リシャールは過去にミシェルを殴ったことがあり、そのことを一生後悔している。リシャールを平和的なノーマル男に描いたのは、ミシェルが彼とのセックスに必ずしも満足してはいなかったことを含ませているのだろう。本当はバイオレントな性に燃える女というわけだ。

ポール・バーホーベン監督がこの作品に忍ばせたのは「神と人間」の概念である。ポイントはパトリックの妻レベッカが敬虔なクリスチャンであること。庭にキリスト教の石膏像を飾り、食事の際は神に祈りを捧げる。彼女がなぜかくも熱心なのかは描かれていないが、ひとつの仮説として、神にすがろうとしたのではないだろうか。

パトリックと結婚したが、彼は女性を手荒に扱わないと性的に満足できない。レベッカはそんな夫の性癖に馴染めなかった。だから神に頼った。神の力で夫を正常に引き上げてほしいと願ったのかもしれない。ラストでレベッカが言う「パトリックはいい人だけど、心が病んでいた」「彼に応じてくれて感謝してる」という言葉はそうした神への傾倒を物語っているようだ。

また、宗教的な石膏像やテレビに流れるローマ法王のミサの映像を観客の意識に擦り込むことでも「神と人間」を提示している。いい例が法王が巡礼者とともに歩くテレビニュースの直後に、大量殺人を犯した父ルブランのニュースが流れる構成だ。悪魔のような人間と神が連続性を持っている。しかもその娘は信心深い女性の夫とのアブノーマルな行為に引きずり込まれている。こうした人間模様の混沌を神はどんな目で見ているのだろうか。

邦画にはやはりレイプを題材にした「水のないプール」(82年)という作品がある。レイプ魔が若い女性をクロロホルムで眠らせて肉体を支配するストーリー。眠っているため精神的な交流はなく、女性が快感を得ることもない。体だけでつながるという意味で水のないプールなのだろう。これに対し、本作は同じレイプものながら、被害者のミシェルは快楽にひたる。前述したように、地下室のセックスではパトリックと体が離れたのちも股間を抑え、悦楽の歓声を放って長々と悶え続ける。おそらくは生涯で最高の快感だろう。クールな女性に宿った不思議なメンタリティーだ。

だが会社のパーティーから帰宅したミシェルは思いがけない不運に見舞われる。パトリックが侵入できるよう家の扉を無施錠にして待っていた。期待通り男は侵入し、あの暴力的な情事が始まった。ところが息子のヴァンサンはそんな事情は知らず、母の窮状を救うべくパトリックを撲殺する。警察も2人のそうしたアブノーマルな情交までは推理しない。かくして正当防衛となり、ミシェルは平穏を取り戻す。パトリックとの背徳は闇に葬られた。

すべてが終わり、アンナが「ロベールと別れたのでミシェルの家に住まわせて欲しい」と申し出る。快諾するミシェル。不倫の三角関係を経て女2人の友情は逆に深まった。ミシェルとアンナはこれから、かつて試したが不首尾に終わったレズビアンの世界に向かうのだろう。2人そろって「もう男なんか必要ないよ」と言うようだ。

これに対してヴァンサンを見捨てたジョジーはヨリを戻し、赤ん坊を抱いてミシェルを訪ね、親愛のキスを交わす。おそらくジョジーはこれまでヴァンサンを頼りにならないダメ男と見下していた。その彼が暴漢を叩き殺すという勇敢な行動を取ったことで一気に見直し態度を変えたのだろう。中年女たちは男に愛想をつかし、若い女は男に惚れ直す。この皮肉な対比も本作の味わいどころである。