人間の対比がもたらす「希望」の物語

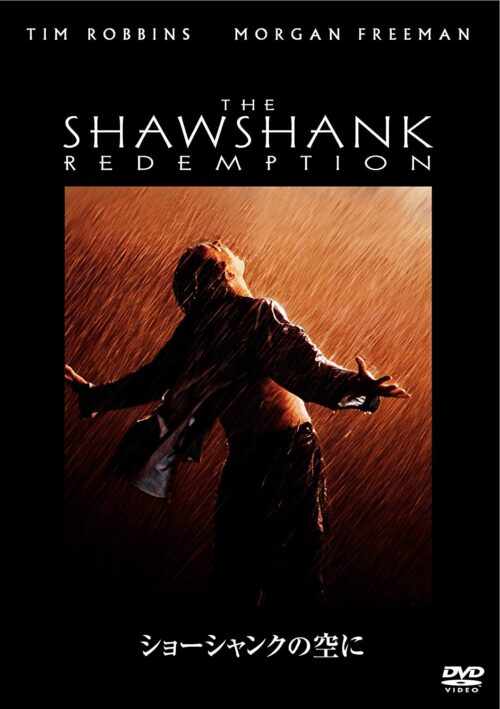

「ショーシャンクの空に」(1994年 フランク・ダラボン監督)

刑務所が舞台の映画ではジャック・ベッケル監督の「穴」やクリント・イーストウッド主演の「アルカトラズからの脱出」などが有名だ。両作品は物語の中心が脱獄だった。これに対して「ショーシャンクの空に」は獄中の人間模様に重点を置いている。一種の人間ドラマに分類されるだろう。原作はスティーヴン・キングである。

1947年、銀行副頭取のアンディ(ティム・ロビンス)は妻とその愛人のゴルファーを殺害した疑いで終身刑を宣告され、ショーシャンク刑務所に収監される。そこはハドリー看守長(クランシー・ブラウン)による殺人的な暴力と、ノートン所長(ボブ・ガントン)のエゴがむき出しになった狂気の世界。囚人たちはこれといった希望もなく漫然と生きている。こうした環境下で、アンディは同性愛のレイプ魔どもに苦しめられながら、なんとか踏ん張っていた。

彼は闇の調達役と呼ばれる囚人のレッド(モーガン・フリーマン)と親しくなり、小型ハンマーの調達を依頼する。また、屋外作業の際にハドリー看守長に税務申告の方法を教えようとして殺されそうになるが、すんでのところで助かり、逆にハドリーをはじめとした看守たちの税務アドバイザーになる。

アンディは所内にある図書館の拡充を目指して州の事務所に陳情書を送付。これが功を奏して助成金を獲得する。図書館を改修工事で建て直すと、囚人たちが足を運び、読書に励むように。こうしてアンディは仲間の間で一目置かれる存在となる。だが一方で、彼が重宝であればあるほど、妨害を企てるやからが出てくる。まさに波乱の連続。その象徴が光を遮断した懲罰房で、アンディは何度も収容させるのだ。

ノートン所長は囚人を屋外作業に差し出してその労賃をピンはねし、他の業者からのキックバックを着服。アンディの事務能力に目をつけてこれらの会計処理を任せるようになる。裏金の「洗濯」だ。

そんな折、トニー(ギル・ベローズ)という若者が収監されてくる。ロック好きの彼は文字も読めない無学だが、アンディと接することで向学心に目覚め、高卒の資格を取るべく勉強を始める。トニーとの出会いはアンディを驚愕させた。彼は以前入っていた刑務所で、銀行の副頭取の妻と愛人を殺したと自慢する男と出会ったというのだ。無実を証明する最後のチャンスと喜ぶアンディはノートン所長に再審請求の協力を求めるのだが……。

見事な伏線の配置と回収

壁に張ったポスターやハンマー、聖書、石ころ、ロープなどさまざまな伏線を配置した見事な構成。見るたびに新しい発見を味わえる映画だ。ポスターはリタ・ヘイワースからマリリン・モンロー、ラクエル・ウェルチへと変遷し、時代の流れを感じさせてくれる。

本作が極上のドラマに仕上がっているのは、荒くれ者がうようよいる地獄に知性的な男が放り込まれる構図、つまり異質なもの同士が絡み合うところにある。しかもアンディは無実を主張しながら、終身刑を宣告された。他の囚人と違って無実なのだ。

収監の日から囚人の暴行死、同性愛者によるレイプ、図書館改修、税務作業など次々と新たな出来事がアンディに振りかかってくる。観客は息つく間もなく状況の変化に引き込まれるのだ。筆者は初めて本作を見たとき、高級な重箱料理の印象を受けた。われわれが興味をそそられるエピソードが二重、三重と敷き詰められているからである。しかもそこには無知な者たちと、彼らをさりげなく導くインテリが存在する。こうした反知性と知性の融合も見どころだろう。

見どころは人間の「対比」

劇中に「希望」という言葉がたびたび登場する。そのため本作のテーマを「希望を捨てるな」と解釈する向きが多いが、劇的な結末までに観客が引き込まれるのは人間の「対比」、つまりキャラクターのコントラストの面白さだ。銀行の副頭取だったアンディは税務の知識で看守から頼られる存在になり、囚人たちに本を読むことの大切さを教える。一人の知性的な男と、税務を依頼する看守および勉学に目覚める無学な囚人たちのコントラスト。アンディが「フィガロの結婚」のレコードを大音量の放送で流したのはこうした啓蒙活動の象徴であり、ここは心洗われる名場面だ。

レッドは40年間にわたって刑務所生活を漫然と続け、仮釈放の申請を却下されてきたが、アンディは美女のポスターを張り替えながら密かに準備を進めてきた。同じ時間の経過でも人によって密度がかなり違う。これも対比である。

また、レッドは「希望などない」と捨て鉢だが、アンディは絶望の中にあって常に何かを模索している。それは人々の啓蒙であり、心の中で思い描いている明るい未来でもある。この2人の人生哲学も見事に対比がなされている。もちろん、白人のアンディと黒人のレッドという肌の違いもある。

こうした対比によってわれわれ観客は刑務所だけでなく、人間社会が忍耐の場であることを改めてかみしめることに。つまり本作における刑務所は、人生の縮図なのだ。だが忍耐の場とはいえ、人は前進しなければならない。突き詰めて言えば、前進の中にこそ希望があるわけだ。

アンディという存在は現代のキリストなのだろう。彼のまわりに人々が集まり導かれていく。彼らは教養を身につけようと心を入れ換える。たった一人の聖人が多くの人の心に潤いをもたらす。言うなれば、人間が織りなす化学変化の物語。フランク・ダラボン監督は本作の5年後に同じくスティーブン・キング原作の「グリーン・マイル」(99年)を撮った。「グリーン・マイル」の巨漢の囚人は病める人を快癒させる現代のキリスト。これに対してアンディは心を癒す現代のキリストといえるだろうか。

ネタバレ注意 体の汚物は長年の「臭い飯」を象徴

アンディは19年の歳月をかけて壁に穴を掘り、脱獄に成功した。思い出すのは米国アニメ「トムとジェリー」の挿入作「逃げてはみたけど」(1955年)だ。この10分足らずのアニメの中で、終身刑で服役中の犬キャラのスパイクはスプーン一本で床下に穴を掘り、20年かけて脱獄に成功する。しかも所長は「スパイク君、キミの刑期はあとウン百年だよ」と嘲笑する意地悪男だ。本作を見てスパイクの頑張りを思い浮かべた人もいるだろう。

本作は伏線の仕掛けと回収が絶妙だ。ポスターやハンマーは脱出用。仮釈放されたブルックスの自殺は、その後に仮釈放されるレッドが直面する孤独感をしっかりと暗示している。アンディが収監の初日に自分の名を壁に刻む場面も重要だ。こうして観客が所内のハプニングの連続に目を奪われているうちに、脱獄計画は着々と進んでいた。気が遠くなるほど長い時間をかけて。

アンディは自分の濡れ衣を晴らしてくれる証言者を所長に殺されたうえに懲罰房に2カ月もぶちこまれる。このままでは死ぬまで所長の奴隷として耐え忍ばなければならない。飼い殺しの運命に、並みの人間なら自殺に追い込まれるだろう。あるいは所長を殺して死刑になる方法を選ぶかもしれない。レッドとの最後の対話から、そうした追い詰められた者の絶望感がひしひしと伝わってくる。

だが彼はハンマーで掘った壁の穴を通り、嵐を利用して下水管の人糞を這って刑務所から脱出した。川の中で降りしきる雨を全身に浴びながら、天を見上げる姿にわれわれは痛快な爽快感を覚える。これぞ神の福音だ。汚物まみれの体を川の流れと雨粒で清める光景は、長年臭い飯を食い続けた自分との決裂を劇的に象徴している。大どんでん返し。観客にとって、騙される喜びが最高潮に達する結末だ。

その直後、数々の殺人を犯したハドリー看守長は泣きながら逮捕され、同じ罪のノートン所長は自殺を遂げる。まさに胸がすっとする勧善懲悪劇である。

まもなくレッドは仮釈放となる。彼はアンディとの約束を守ってバクストンの草原に行き、置き手紙を発見。メキシコの港町で2人は再会する。見渡す限りの紺碧の海と白い砂浜。互いを抱き合う2人の姿をカメラは空からのロングショットでとらえ、次第にパンしていく。彼らの表情は見えず、言葉も聞こえない。ダラボン監督は「お好きなように想像してください」とニンマリしているのだろう。

そして、われわれ観客は長年の風雪に耐えたこの2人が新たなパラダイスでどれだけ満ち足りた後半生を送るのかと、胸をワクワクさせながら想像してしまうのだ。