粗暴な白人と教養豊かな黒人に降りかかる「差別」と「偏見」の旅

「グリーンブック」(2018年 ピーター・ファレリー監督)

先日、知人から電話がかかってきて「テレビで『グリーンブック』を見た。あの黒人ピアニストを演じた役者のテクはすごい。本物のピアニストなの?」と聞かれた。そこでこの作品を見返した。本作は実在の人物による実話をもとにしている。グリーンブックは黒人の旅行者が利用できるホテルやレストランのガイド本の名だ。

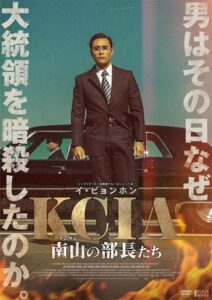

1962年、ニューヨークのナイトクラブで用心棒を務めるトニー(ヴィゴ・モーテンセン)はイタリア系移民で、黒人を心底軽蔑している。すぐに人を殴る荒くれ者だ。トニーはクラブの一時閉鎖で職を失ったため、運転手の面接に応募。採用されたものの仕事はなんと、黒人ピアニスト、ドン・シャーリー(マハーシャラ・アリ)の運転手だ。しかも南部へのコンサート旅行の付き添い。運転手兼用心棒というポジションだ。

運転席には白人、後部座席には黒人という異質なコンビの旅が始まる。何事も粗野で暴力的なトニーに対して、シャーリーは思慮深く、教養に満ちている。シャーリーはトニーが妻に送る手紙の文案を考えてやるほどだ。

こうした南部への旅でトニーは黒人に対する差別と偏見を目の当たりにする。コンサートの主催者は世界的な天才ピアニストのシャーリーを歓迎するが、黒人ゆえトイレは屋内ではなく、庭にある小屋を使えという。シャーリーが1人でバーに入ると白人男どもによるリンチだ。かくしてトニーは黒人差別に疑問を抱き始めるのだった。

トランプ白人至上主義の反作用

筆者は19年1月にこの作品を試写室で見て、トランプ政権誕生への反作用の産物だろうと思った。ハリウッドは時に反権力的な作品を生み出す。トランプが白人至上主義の大統領候補として注目された16年に「ラビング 愛という名前のふたり」が発表された。その後「ブラック・クランズマン」(18年)、「ビール・ストリートの恋人たち」(18年)、「ベスト・オブ・エネミーズ~価値ある闘い」(19年)、「黒い司法 0%からの奇跡」(19年)などが公開された。ハリウッドによる米国の自浄作用のようである。

本作の舞台になった62年前後の米国は南部を中心に黒人差別の意識が強く、63年にはアラバマ州で黒人の教会が爆破され4人の少女が殺害された。ジョン・コルトレーンの名曲「アラバマ」はこの事件にショックを受けて作曲されたものだ。映画「ミシシッピー・バーニング」(88年)に描かれた公民権運動家の白人青年ら3人の殺害事件は64年に起きている。黒人にとって米国南部は危険地帯。だがシャーリーはあえてその修羅の地に向かった。彼の伴奏者が言うように「北部ならチヤホヤされて3倍のギャラをもらえた」はずなのに、南部を選んだところにシャーリーの不屈の精神が現れている。

トニーとシャーリーは水と油のような関係だ。トニーは相手を殴って始末をつけようとするが、シャーリーは「暴力は敗北だ」と彼の流儀を認めず、改めさせようとする。黒人の音楽家が白人をたしなめるわけだ。

もちろんその関係は一方的ではなく、シャーリーは人生で一度も食べたことのないケンタッキー・フライド・チキンを無理やり食べさせられ、そのおいしさにはまってしまう。男たちは互いに影響を与え合いつつ連帯感を芽生えさせていく。いつしかシャーリーはトニーに全幅の信頼を寄せるようになり、彼を正式なマネジャーに迎えたいとさえ提案するのだ。ラストのレストランでのトラブルを見ても分かるように、今やトニーはなくてはならない存在なのである。

こうした2人の対比を本作は実に小気味良いコミカルな展開で見せてくれる。だから、あっという間に終わる。観客は退屈する余裕もない。

実在のドン・シャーリーは9歳からレニングラード音楽院でクラシックの英才教育を受け、18歳だった45年に名門のボストン・ポップス・オーケストラをバックにピアニストとして華麗にデビューした。本作で語っているように本当はクラシックをやりたかったが、黒人ゆえに許されなかった。当時はジム・クロウ法によって黒人差別が合法だった。今でも黒人のクラシック奏者は珍しく、黒人音楽家といえば、ジャズやブルースのイメージが強い。

それにしても劇中でシャーリーが奏でる旋律は素晴らしい。うっとりと聞きほれてしまう。彼の演奏を聞きながら、筆者はジャズのヒューバート・ロウズ(フルート)とフュージョンのアール・クルー(ギター)を思い出した。2人とも黒人だが、その音色は都会的に洗練されて美しい。要するに肌の色などどうでもいいのだ。黄色人種のわれわれ日本人の中にも世界的なピアニストや指揮者がいるではないか。

本作は第91回アカデミー賞の作品賞を受賞。マハーシャラ・アリは「ムーンライト」(16年)に次いで2度目の助演男優賞を受賞した。一方、トニーを熱演したヴィゴ・モーテンセンは主演男優賞にノミネートされたものの、「ボヘミアン・ラプソディ」のラミ・マレックにかっさらわれてしまった。モーテンセンにあげたかったという人も少なくないだろう。

実際は誰が弾いたのか?

冒頭の知人の質問。マハーシャラ・アリは実際にピアノを弾いているのかという疑問だが、試写の際にもらったプレスシートには「演奏シーンで実際に弾いているのは黒人ピアニスト、クリス・パワー」と記されている。クリス・パワーが弾き、アリの顔に挿げ替えたという話もある。CG技術を使ったのかもしれない。

ネタバレ注意

本作を見てあらためて感じたのが米国映画のリアリズムだ。シャーリーが警官に捕まり、全裸の白人のそばで手錠をはめられて放置される場面は、彼が同性愛者であることを物語っている。日本の映画人なら同性愛を恥ととらえ、美しい話を最後まで美しく展開するために性的マイノリティの要素を排除するだろうが、米国人は妥協しない。同性愛という現実をしっかり突きつける。これはおそらく性的マイノリティのどこが悪いのかという、人権意識の高さだろう。

この場面で、トニーは警官を賄賂で買収してピンチを切り抜け、シャーリーの反感を買う。シャーリーはロバート・ケネディ司法長官にトラブル解決を依頼したことさえも恥と考える潔癖主義者だ。このことで2人は言い争うことに。

だが、最後の地でシャーリーが白人専用レストランへの入場を断られてコンサート中止を言い出した際、100ドルで説得しろと支配人に言われたトニーは「買収するのか」と相手の胸倉をつかむ。彼はこの世はカネがすべてではないと気づいた。そして排他的な悪習こそが人間の人間性を歪めていると気づいたのだろう。すでにトニーはシャーリーにとって、なくてはならない存在だ。だからシャーリーはコンサートを行うかどうかの判断をトニーにゆだね、これにトニーは明解な答えを出すのだ。

本作はトランプの白人至上主義に抗うかのように登場し、高い評価を得た。トランプは21年1月に退陣。だが大統領選で約7400万票を獲得した(バイデンは約8100万票)。トランプは今も共和党に多大な影響力をふるい、彼の再登板を求める支持者は減る兆候もない。