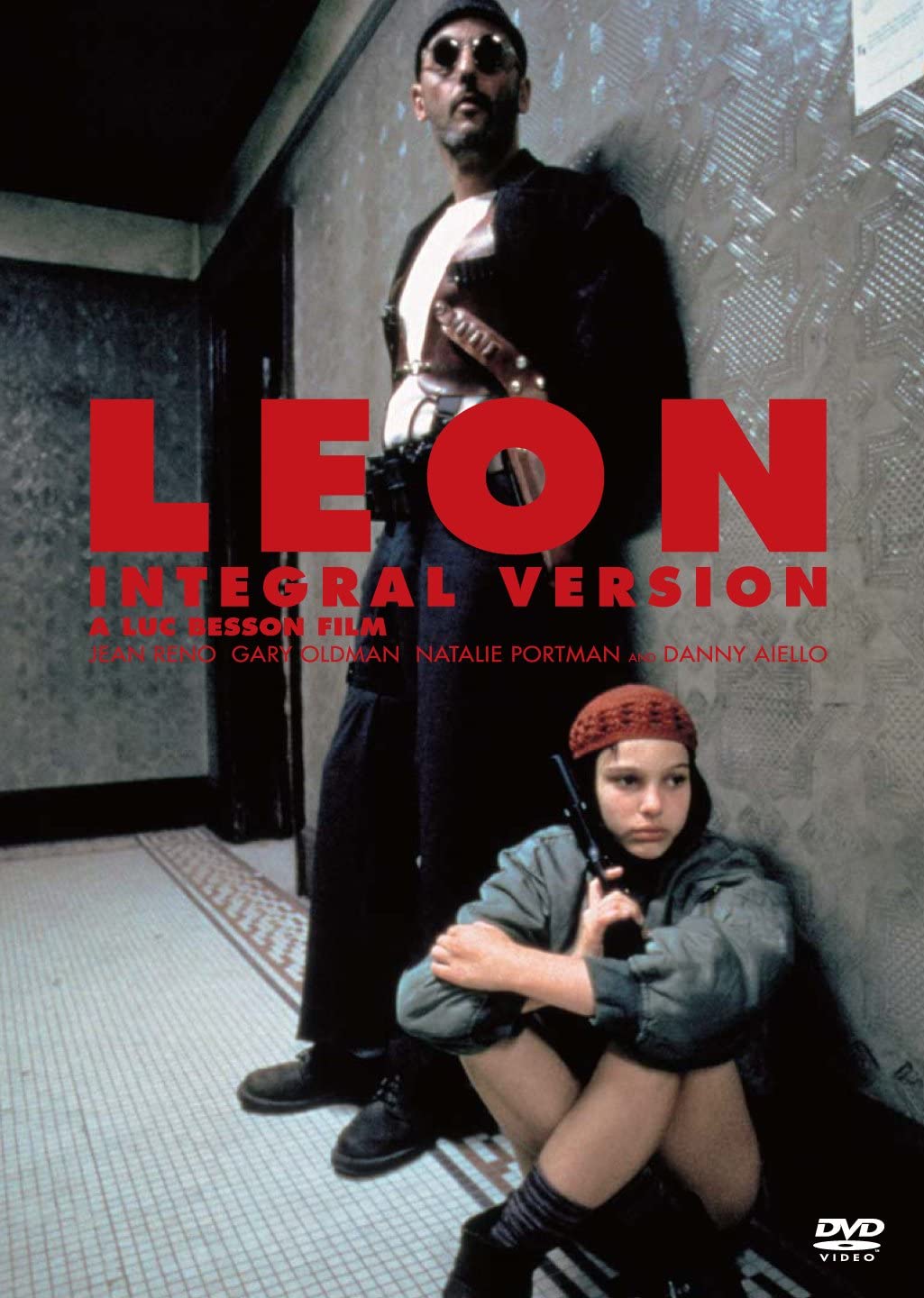

レオン(1994年 リュック・ベッソン監督)

ナタリー・ポートマンを世に出した傑作。本作出演のころはまだ13歳だった。このDVDのパッケージ写真、なかなか決まっている。

主人公はニューヨークの片隅で生きるイタリア移民の殺し屋レオン(ジャン・レノ)。ある日、同じアパートのマチルダ(ポートマン)の家族が惨殺される。麻薬取締局の悪徳警官スタン(ゲイリー・オールドマン)らの仕業だった。レオンは買い物に出て難を逃れたマチルダを部屋にかくまい、マチルダは敵討ちのために修行するのだった。

登場人物の造形が現実無視といえるほど大胆。レオンは一人で数十人もの武装ギャングを倒せるクレバーな殺し屋のくせに、実は英語の読み書きができない。普段はお人よしのウスノロという印象だ。いくら何でもあんなスマートな殺しはできないだろう。殺し屋のときとマチルダと接するときの頭脳と表情がSFのように違いすぎるが、これもまた愛嬌だろう。

スタンも同じ。オールドマンお得意の壊れキャラで無辜な市民を殺しまくる。まさに無差別。米国の悪徳警官とはいえ、やりすぎだ。だが、そうした大げさなキャラづくりが面白さを際立たせている。極悪人だからこそ、観客は勧善懲悪に酔いしれることになる。

そういえば以前、知り合いの作家にこう言われた。

「復讐ものの小説は敵役が残虐であるほど面白くなる。肉親を殺された主人公への同情が高まり、読者がストーリーに引き込まれるからだ。結果的に作家のファンが増える」

なるほど。この「レオン」も同じだ。

オールドマンは登場まもなく、薬物を飲み込み、顔を天井に向けて首を大きく振る。ちょっと作りすぎの演技だが、こうしたド派手な活劇は大げさで派手なほうがアピール度は高い。

実際、この役でオールドマンはスターの道を歩み始めた。本作の演技に比べたら、前年の「蜘蛛女」(94年、ピーター・メダック監督)などは前哨戦みたいなものだろう。

レオンとマチルダを見て思い出すのは73年の「ペーパームーン」(ピーター・ボグダノヴィッチ監督)のライアン・オニールとテイタム・オニールだ。「ペーパームーン」は詐欺師の男と彼を父と慕う少女の珍道中だったが、本作でも粗暴な実父に怒鳴られて育ち、父性愛に飢えた少女が優しい大人に愛情を抱く。

孤独な男はいつしか父親に

厄介を抱え込んでしまったレオンは当初、マチルダを殺そうとする。だが、いつしか2人は堅い絆で結ばれることに。

つまり孤独な男はいつのまにか父親になっていたわけだ。リュック・ベッソン監督はその心境の変化をはっきり描かず、マチルダが見せるマドンナのコスプレで表現する。

血生臭いストーリーの中、観客は2人の親子愛に安堵。スタンの部下に捕らわれたマチルダを救うべく、レオンがワルの連中を瞬殺し、彼女を抱きしめるシーンが実にいい。マチルダを前にしているのに、殺し屋のクールな顔に転じていることにハッとさせられる。

それにしてもベッソン監督はうまい。物語の発端となるマチルダの一家の殺害、彼女が自分の部屋を通り過ぎレオンのドアをノックするときの涙を溜めた懇願の表情で冒頭からドンドンドンと観客を緊張感に引きずり込む。

もちろん、ポートマンの天性の演技力あっての緊張感なのだが、よくよく考えると、13歳の彼女に触発されて、ジャン・レノとオールドマンという大人2人が迫真の演技で立ち向かっているようだ。そうした化学変化を引き起こしたベッソン監督の演出は脱帽ものである。

ネタバレになるが、ラストでマチルダが親の仇を殺すことなく、レオンがすべてを遂行して死んだのは、12歳の少女に人殺しをさせないためだろう。同時に彼女のイメージを守るためでもあったと考えられる。

もしレオンが死ななければ、この先、マチルダは女殺し屋になったかもしれない。観客にそうした想像をさせないために彼を死なせ、マチルダを学校に戻した。そう考えると、ラストの鉢植えの植え替えは重要なシーンだ。

レオンは命がけでマチルダの命を救い、彼女の人生を救ったのである。