コーエン兄弟の摩訶不思議な世界

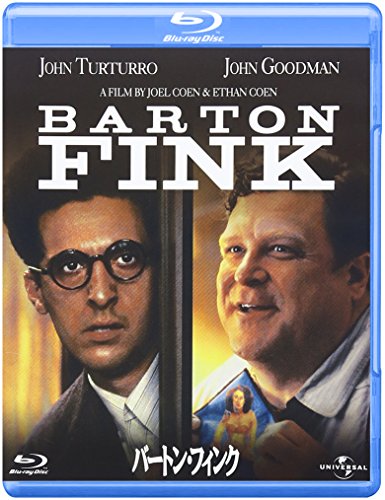

バートン・フィンク(1991年 ジョエル・コーエン監督)

コーエン兄弟の作品。製作は弟のイーサン・コーエンが担当した。

1941年の米国。ニューヨークで成功した新進作家バートン・フィンク(ジョン・タトゥーロ)がハリウッドの映画会社に招聘され、レスリングものの脚本を依頼される。老朽化したホテルに宿泊するが原稿が書けない。尊敬する大作家メイヒュー(ジョン・マホーニー)も創作に苦しんでいる。隣室の保険外交員チャーリー(ジョン・グッドマン)と親しくなるバートン。メイヒューの女性秘書オードリー(ジュディ・デイビス)と一夜を明かし、翌朝、彼女は血まみれで死んでいた。

その後、刑事の射殺、火事、せっかく書き上げた自信作がボツにされるなどの映像が続く。ストーリーの細々とした説明は避けるが、観客はコーエン兄弟の不思議な世界に引き込まれるという仕掛けだ。

本作のストーリーをバートンの妄想とみる向きもいるが、そうだろうか。書けない男が秘書の死に動揺して隣人・チャーリーに相談。隣人が殺人鬼だと刑事から聞かされて刺激を受け、自信作を書き上げるも映画会社の社長にボツにされたという、現実めいた話として完結したほうがしっくりいく。

気になるのは旅に出るときのチャーリーの格好だ。帽子をかぶり赤系のネクタイを締め、革製の旅行かばんを持っている。刑事を射殺するときはこのかばんから銃を取り出す。本欄の読者はすでにお気づきと思うが、冒頭の演劇のシーンに同じような格好の男が出てくる。男は役者(たぶん主役)で、劇中で別れを告げて、いったん舞台の袖に引っ込み、バートンの横を通ってカーテンコールに応じる。カメラはその動きを捉えている。ほかの4人の出演者がバートンにほほ笑み拍手しているのに、男は一瞥しただけでそっぽを向いてしまう。この男のこの行動は、何度見ても不自然だ。

そこで考えた。この男は「使者」ではないか。「ロスに行ったら俺みたいなヤバい男と会うぞ」と暗示しているような気がするのだ。