偏狭な土地に移住したら、妻が荒くれ男に蹂躙されるぞという教訓

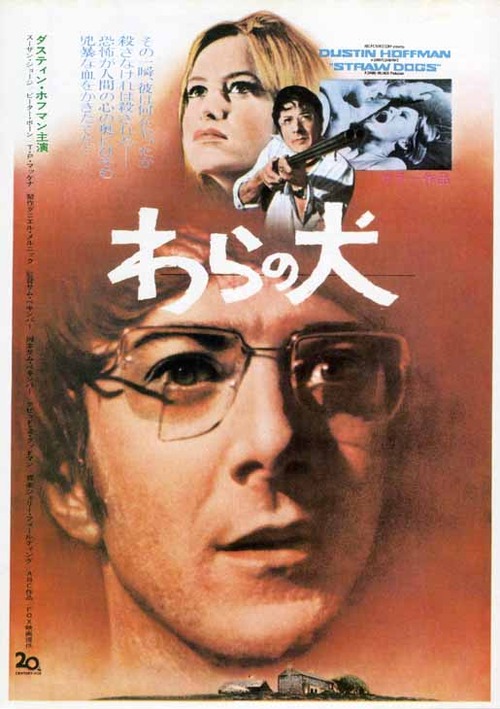

わらの犬(1971年 サム・ペキンパー監督)

サム・ペキンパーは「暴力の美学」と評されるバイオレンス派監督。彼が英国を舞台に撮ったのが本作だ。筆者は本作がペキンパーの最高傑作だと思う。公開時、スーザン・ジョージはメディアの取材で、なぜ本作に起用されたのかと質問され、「ペキンパーと寝たからよ」と冗談で答えていた。

米国人の数学者デビッド(ダスティン・ホフマン)は妻エイミー(スーザン・ジョージ)の故郷である英国の田舎町に移住。のどかな空気の中で研究を進めようとしたのだが、そこは排他的な上に倫理観のないゴロツキどもがうろついている町だった。酒場の店主はデビッドを露骨に締め出そうとし、ボス的存在の老人トム(ピーター・ヴォーン)はデビッドに自分の力を誇示したいのか、店主を威圧してケガを負わせる。無法地帯の酒場という雰囲気だ。

エイミーは昔なじみのチャーリーに色目を使った結果、レイプという悲劇に見舞われ、やがて知的障害のある大男ヘンリー(デビッド・ワーナー)が不可抗力で少女を殺害。デビッドがヘンリーを自宅にかくまったため、少女の父親のトムがライフルを持ち、仲間ら4人とともに彼を襲撃。徒手空拳のデビッドは命がけの夜を迎えるのだった。

公開当時、暴力描写が物議をかもした。エイミーが2人の男にレイプされる場面もあり、その過激な描写に観客はショックを受けた。

ドイツ製作のドキュメンタリー「ペキンパー 情熱と美学」である関係者は、本作が問題になったのは舞台が英国だったからで、もしメキシコだったらそれほど議論は起きなかっただろうと語っている。なるほど、英国は紳士の国として知られている。日本では今もパリッとしたスーツを身にまとい、しゃれたネクタイで自分を装飾した中年男を「英国紳士」などと呼ぶ。南米の国ならともかく、英国民が暴れ回るのは適切でないということなのだろう。

そもそも米国史の本を読むと、英国から新大陸に渡った人の中には囚人もいたという。だから米国人は英国人にコンプレックスを抱いているとされる。ところが本作は米国人が知性的な数学者、英国人が荒くれ男の集団という逆転の対比が施されているのだ。

公開時、映画専門誌でエイミーがレイプされる場面の写真を十数枚のフィルムでつなぎ、「パパイヤとパイジロゲがこんにちは」などとキャプションをつけて紹介していた。今同じことをやったら社会問題になり、編集長は倉庫番に回されるだろう。また、テレビ局は本作を放映する際にレイプシーンを堂々と流していた。今では考えられないことだ。ただレイプとラストの襲撃シーンの暴力性によって本作が注目を浴び、人々の記憶に残ったのは事実である。

このレイプシーンとラストの闘争シーンまではダラダラした展開だが、実はここに見どころがある。ゴロツキどもはデビッドをよそ者と冷笑し、エイミーの肉体を狙っている。男どもの視線と欲望が夫妻をジワジワと締め付ける。ペキンパーの「ワイルド・バンチ」や「ゲッタウェイ」にない独特の恐怖。バイオレンスのほか、心理サスペンスの要素を多分に含んでいる。

問題のレイプシーンでは一方的にエイミーが被害者といえない部分もある気がする。彼女はチャーリーらが自分の家の改修工事をしている目の前でセーターを脱いでオッパイをぽろりとあらわにした。これは一種の挑発行為。危険だ。また、チャーリーとの情事では性の喜びを表現する一幕もあった。だが途中でムショ帰りのスカットまでが参入したのは明らかに凶悪なレイプ事犯だ。エイミーは夫が黒板に書いた高等数学の数式にいたずらしたり、チューインガムを張りつけたりと幼児性の抜けない面がある。学者の妻に不釣り合いな部分、つまり夫婦のアンバランスさも興味深い。

本作は米国映画の「イージーライダー」や「悪魔のいけにえ」に通じるものがある。見知らぬ町に足を踏み入れたせいで、閉鎖的な人々や異常で狂暴な人々に襲われるストーリー。ペキンパー監督はそうした米国の病理的体質を紳士の国に舞台を移して描いたことになる。見ているこちらとしては、いくら愛妻の故郷とはいえ、知らない町に軽いノリで足を踏み入れると大変なことが起きるぞという教訓すら感じてしまうのだ。

余計なことだが、ラストでトムたち無法者がデビッドの家を襲撃する場面で、襲撃に加わった連中の一部は「ひっひっひっひ」と下品な笑いを発しながら三輪車に乗って遊ぶ。本作と同時期に公開されたスタンリー・キューブリック監督の「時計じかけのオレンジ」では「雨に唄えば」を口ずさみながら初老の男を蹴る場面があった。両場面は暴力を楽しむという点で似ているように感じられる。同時期公開の両映画にこのような共通性があることが少し不思議だ。

ネタバレ注意

ネタバレになるが、デビッドは5人の荒くれを撃退する。相手はショットガンで武装した連中だ。これに対してデビッドは装飾用の古い銃は持っているが、弾がない。当然ながら手近な物で戦うことになる。沸騰した油を暴漢に浴びせかけ、相手の両手を針金でくくりつけ、暖炉の火かき棒で殴る。最後はエイミーが趣味で買った密猟者を捕える罠で悪党の首をはさんで窒息死させる。武器のない分を頭脳プレーのゲリラ戦で補ったわけだ。ここに本作の面白さがある。デビッドがもしカンフーの達人だったら、スティーブン・セガールになるだろう。

こうした行為を「平和主義のインテリがついに暴力に転じた」と評す向きもあったが、デビッドはあくまで無辜な人間がリンチを受ける事態を避けようとしたにすぎない。助かりたい一心で「ヘンリーを引き渡せ」と泣き叫ぶ妻のヒステリックな訴えに屈することなく正義を貫徹。気持ちは寸分も揺るがない。微塵の恐怖心も見せない。子供のころから勉強ばかりしてチャンバラごっこもやったことのなさそうな人畜無害の小男はおそらく米国人が標榜する英雄像なのだろう。

良きにつけ悪しきにつけ、米国人は正義の意識で何かに立ち向かうのが好きだ。「ハリウッドのタカ派」ことジョン・ウェインが監督を務めた「グルーン・ベレー」(68年)はベトナム戦争を「聖戦」ととらえ、米国こそが武力でベトナムを解放するのだという思い込みを基礎としていた。

一方、本作ではデビッドが偏狭な町と戦ったことになる。社会的弱者のヘンリーを守るという使命感の裏には野蛮な閉鎖社会と戦うというドラマが仕込まれている。その結果、デビッドは勝利した。それは理性の勝利であり、米国の勝利でもあった。

考えてみると、今から76年前にも同じようなことがあった。米国は太平洋戦争で日本を打ち負かし、天皇が統治する帝国を解体してこの国に民主主義をもたらした。良い面もあるのだ。